2024.1.15に発行した田中優有料メルマガより、MAG2にて一部公開中です!

メルマガは初月登録無料です。

“元日の能登半島を襲ったグニチュード7.6、最大震度7の揺れを観測した大地震。この地震が想定を大きく上回った理由は、原発推進政策に大きく関係しているようです。

今回のメルマガ『田中優の‘持続する志’(有料・活動支援版)』では著者で 「未来バンク事業組合」理事長を務める環境活動家の田中優さんが、なぜ能登半島が大地震に「不意打ち」されたのかを解説。さらに専門家も含めた国民の地震に対する理解の遅れを指摘しています。”

MAG2サイトはこちら↓

https://www.mag2.com/p/news/591498

原発推進政策の悪弊。見逃された能登半島大地震の危険性

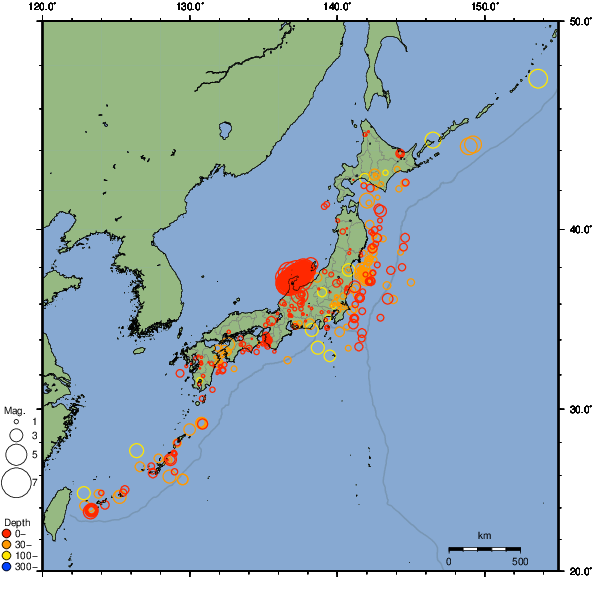

今年の新年は地震とともに始まった。言うまでもなく能登半島地震だ(図1)。

ここに活断層がある可能性が高いことはよく知られていた。

しかし

「能登半島北岸の直線的な海岸線が、沿岸の海底にある活断層の活動によってできたものであることを知る研究者は多かったし、地震は当然想定されるべきだった。しかしそれができず、不意打ちの形になってしまった」

と。

名古屋大学教授で、日本活断層学会会長を務める鈴木康弘氏は地震を受けてそう述べている。

1月1日に起きた能登半島群発地震は甚大な被害をもたらしたが、それは想定されていた地震の大きさとは全くレベルの大きな地震であったためだ。その原因が活断層の位置と長さの想定が正しくなかったためだ。続けてその理由についての言い訳を同じく日本活断層学会会長の鈴木康弘氏から聞いてみよう。

「2007年の新潟県中越沖地震も海底活断層によるものだったが、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)を巡る政府の審査では音波探査が過度に重視された結果、大幅な過小評価になっていた」

と。

「音波探査」では海岸沿いの海域の活断層を「活断層認定」するのが難しく、今回の能登半島北岸のように海岸近くにある活断層を音波探査で調べることは難しい上に判定できる新しい堆積物が薄いために見極めが難しいのだと。しかも想定される震度が高ければそれだけ建設費用が嵩んで電力会社の抵抗は大きくなる。

電力会社の抵抗はあるだろうが、今なら、海底でも陸上と同じように地形から活断層を地下を掘削して調べることも可能だ。海域を探査船を出して音波を出して海底下の地質構造を調べるが、しかし能登半島北岸のように、海岸近くにある活断層を音波探査で調べることは難しい。

こうした問題を補うため、最近は、海底でも陸上と同じように地形から活断層を認定する技術が進んだ。能登半島では「後藤秀昭・広島大准教授ら」が調査し、北岸をほぼ東西に走る長大な海底活断層の存在を指摘していた。

これが今回の地震を起こした断層とみられるが、いまだに音波探査による地質調査が重視されすぎているために、後藤氏らの結果は活断層図(図2)に反映されていない。

それが能登半島に活断層が描かれておらず、地震が不意打ちした理由だ。

能登半島大地震をめぐる2つの「不幸中の幸い」

さらにもうひとつ、地震の大きさは活断層の長さに比例して大きくなると述べたが、殊に「海底活断層」は短く認定されがちだ。能登半島北岸沖にある断層の長さも、20km程度の短い断層に分割されるとされていた。短い断層は大きな地震を起こさないとされるために、大地震の危険性を見逃すことになる。

実際、2007年の「新潟県中越沖地震」も海底活断によるものだったが、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)を巡る政府の審査では音波探査が過度に重視されすぎた結果、大幅な過小評価になっていた。電力会社の影響力は単に権力によって原発事故被害者に対して補償金をケチるだけではなく、津波の警告を出させなくしたりしていたように、土木学会や地震の想定にまで判断を歪めていたのだ。

改めて長大な断層による地震発生に対して正しく認識したのは、2016年の熊本地震からであり、M6.5の前震の後、M7.3の本震が起きた。能登ではこの数年間、地震活動が続き、今回の地震につながった。こうした地震は活断層が引き起こす一連のものである可能性が高い。

熊本も能登も、前震でも大きな被害が起きたことを考えると、活断層は決して1,000年に一度だけ大地震を起こすわけではない。政府の地震調査委員会はこうした一連の活動について分かりやすく説明して、国民の防災意識を高めるべきだ。

こんな中、専門家も含めて人々の地震に対する理解はひどく遅れている。やっと「プレートテクトニクス理論」と呼ばれる地下のプレートの移動が地震の原因として認められたばかりで、阪神淡路大震災を経験してやっと「活断層の起こす地震」の存在が知られたばかりだ。阪神淡路大震災が1995年だから、「活断層の理解」は、わずか30年ほどの歴史しかないのだ。そしてその探査は「音波探査」しか理解されておらず、地形から活断層を認定する技術はオーソライズされていない。

その結果、能登半島では後藤秀昭・広島大准教授らが調査し、北岸をほぼ東西に走る長大な海底活断層の存在を指摘していたが、日本の「活断層図」には後藤氏らの調査結果は反映されていない。何と対応の遅いことか。もし人々が「巨大活断層があって巨大地震の可能性を知っていた」なら、原発はおろかそこに暮らすときに何に注意しておくべきかを考えられたのではないだろうか。

不幸中の幸いだったのは、能登半島の先端近くに予定されていた「珠洲原発」が人々の建設反対活動によって建設されずに中止にされていたことと、志賀原発が2011年3月11日の東日本大震災に伴って、敷地内の断層が活断層の疑いがあり、追加調査のために停止している最中であったことだ。これも危ういところだった。

というのは2016年4月27日、原子力規制委員会は有識者会合の1号機原子炉建屋直下の断層について「活断層と解釈するのが合理的」とした報告を受理したとしたが、この報告書がくつがえらなければ1号機は廃炉に、2号機も大幅な改修工事が必要となる可能性があったが、これに対して、北陸電力は「鉱物脈法」を用いた評価を提示し、2023年3月3日には、原子力規制委員会は、志賀原発2号機を「敷地内の断層は活断層ではない」とする北陸電力の主張を妥当だと判断したところだった。ところがそれからたった約2カ月後の2023年5月5日に能登半島地震が襲ったのだ。

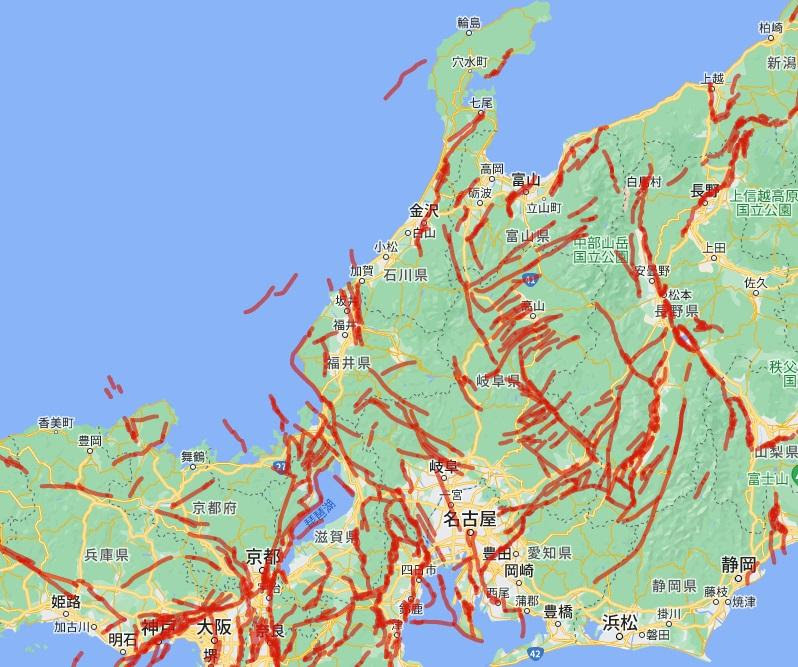

そして今回、2024年1月1日の能登半島地震で最大加速度が2828ガルもの記録になった地点を調べてみると、志賀原発から直線距離でわずか11キロの距離だ(図3)。

もしこの距離で直下型の地震が襲っていたなら、福島原発と同じ形式の「沸騰水型原発」である志賀原発も、同じような事故を起こしていたのではないかと懸念されている。それは2011.3.11の東日本大震災にも匹敵するほどだ。

志賀原発の基準値振動は現在は1000ガルだが、約10年前までは600ガルだった。

もともと北陸電力は沖縄を除く九つの電力会社の中で、もっとも最後に原発を建てた電力会社だ。もともと電力需要が大きくなく、燃料費の要らない水力発電が主力だったのだから、地球温暖化を騒がれる今、無理に原発にせず、そのままにしておけばよかったのだ。ところが沖縄を除く九つの電力会社の中で遅れていることを気にして、無理に費用の高くつく原子力に軸足を動かしたのだ。その無意味な虚栄心が今回の事態をもたらした。

今回の事態は図らずも活断層の存在を隠せないものにしてしまった。志賀原発からわずか11キロの位置で地震の震央があったのだ。しかも原子力規制委員会は、志賀原発2号機を「敷地内の断層は活断層ではない」とする北陸電力の主張を妥当だと述べて赤っ恥を晒したのだ。

「活断層殺し」で短いものとされた能登の活断層

活断層の長さが地震の大きさに大きく関わっていることから、電力会社はその活断層を短く切り刻んで小さな地震しか起こさないものと見做したがる。だから原発の建つ地域の近くでは活断層短いのだ。これが特に顕著にみられるのは、「原発銀座」の異名を取る福井県の原発群だ。

この活断層を小さく切り刻んでいた大地震は起きないとする手法を、業界では「活断層殺し」と呼んでいる。その活断層殺しのおかげであまたある能登半島周辺の活断層は、どれも短いものとされていたのだ。でも今回の地震はそんな「忖度」だらけの地震のではなく、生の地震の現実を突きつけたのだ。それによって日本の過去百年間の内陸地震としては最大の、マグニチュード(M)7・6の能登半島地震が起きたのだ。これは決して予測困難な珍しい大地震ではなかったと日本活断層学会長は言う――

(メルマガ『田中優の‘持続する志’(有料・活動支援版)』2024年1月15日号より一部抜粋です。続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)